иө·зӮ№пјҡй”®зӣҳдёҺжўҰжғій»„йқҷзҡ„ж•…дәӢд»ҺдёҖеҸ°ж—§з”өи„‘ејҖе§ӢпјҢйӮЈж—¶еҖҷзҡ„еҘ№жӢҝзқҖиҖіжңәеҗ¬зқҖйҳҹеҸӢзҡ„е‘јеҸ·пјҢеҒ·еҒ·еңЁеӨңйҮҢз»ғд№ дёҖдёӘеҸҲдёҖдёӘи§’иҗҪзҡ„жё…зҗҶеҠЁдҪңгҖӮжңҖеҲқеҸӘжҳҜдёәдәҶж”ҫжқҫпјҢеҗҺжқҘеӣ дёәдёҖж¬ЎзәҝдёҠжҜ”иөӣзҡ„ж„ҸеӨ–зҲҶеҶ·пјҢйҳҹеҸӢ们зҡ„йј“еҠұи®©еҘ№з¬¬дёҖж¬Ўж„ҹеҸ—еҲ°иў«зңӢи§Ғзҡ„еҝ«д№җгҖӮйӮЈз§ҚеңЁзӢӯзӘ„иө°е»ҠйҮҢе’ҢеҜ№жүӢеҚҡејҲгҖҒз”ЁдёҖдёӘзІҫеҮҶзҡ„й—Әе…үеј№ж”№еҸҳеұҖеҠҝзҡ„еҝ«ж„ҹпјҢеғҸжҜ’иҚҜдёҖж ·и®©дәәдёҠзҳҫпјҢдҪҶеҜ№й»„йқҷжқҘиҜҙжӣҙеғҸжҳҜдёҖжқЎйҖҡеҗ‘иҮӘжҲ‘зҡ„йҒ“и·ҜгҖӮ

и®ӯз»ғжҳҜдёҖй—ЁиүәжңҜпјҢжӣҙжҳҜдёҖз§Қз”ҹжҙ»ж–№ејҸгҖӮй»„йқҷжҠҠи®ӯз»ғжӢҶи§ЈжҲҗе°Ҹзӣ®ж Үпјҡзһ„еҮҶзғӯиә«гҖҒең°еӣҫи®°еҝҶгҖҒз»ҸжөҺз®ЎзҗҶгҖҒдҝЎжҒҜжІҹйҖҡпјҢжҜҸдёҖйЎ№йғҪеғҸд№җеҷЁз»ғд№ дёӯзҡ„жҢҮжі•йҮҚеӨҚгҖӮеҘ№жңүдёҖеҘ—зӢ¬зү№зҡ„еӨҚзӣҳж–№жі•вҖ”вҖ”дёҚеҸӘзңӢдәәеӨҙз»ҹи®ЎпјҢиҖҢжҳҜеӣһж”ҫ并ж ҮжіЁжҜҸдёҖж¬Ўи§ҶйҮҺй”ҷеӨұдёҺиё©йӣ·зҡ„ж—¶еҲ»пјҢйҡҸеҗҺжҠҠиҝҷдәӣзүҮж®өеҪ’зұ»пјҢеҪўжҲҗеҸҜжү§иЎҢзҡ„ж”№иҝӣжё…еҚ•гҖӮ

иҝҷж ·дёҖе№ҙдёӢжқҘпјҢиҝӣжӯҘжҳҜеҸҜи§Ғзҡ„пјҢдёҚеҶҚжҳҜдҫқйқ иҝҗж°”зҡ„й—Әе…үпјҢиҖҢжҳҜз”ұдёҖиҝһдёІеҫ®е°ҸиғңеҲ©е Ҷз§ҜиҖҢжқҘгҖӮ

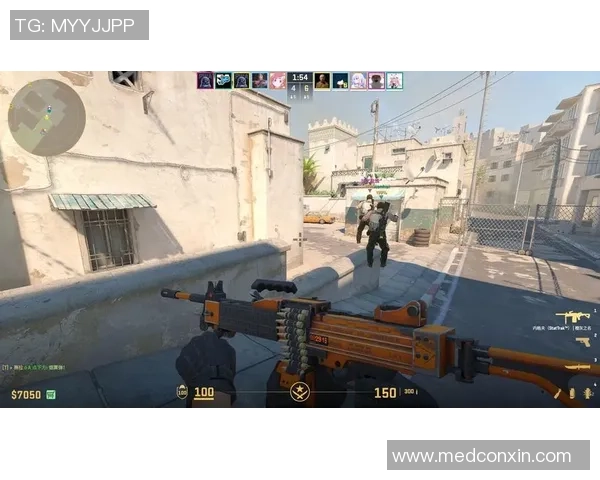

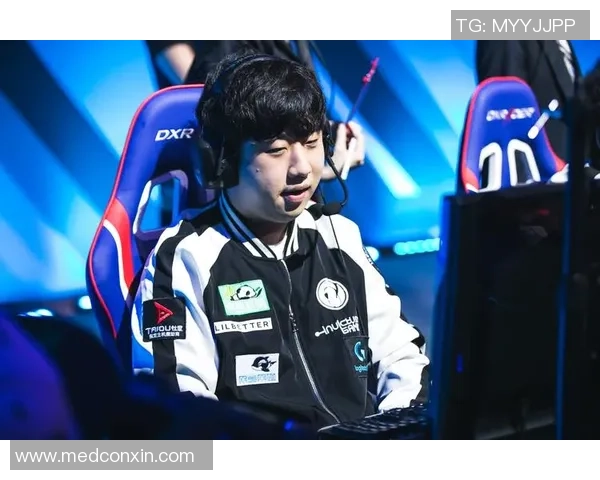

зӨҫзҫӨдёҺеӣўйҳҹж„ҸиҜҶеҜ№еҘ№еҪұе“ҚжһҒеӨ§гҖӮй»„йқҷеңЁжң¬ең°зҪ‘еҗ§з»“иҜҶдәҶеҮ дҪҚеҝ—еҗҢйҒ“еҗҲзҡ„зҺ©е®¶пјҢеӨ§е®¶д»Һдә’зӣёзҶҹжӮүйҳҹеҸӢд№ жғҜејҖе§ӢпјҢеҲ°еҗҺжқҘеҪўжҲҗдәҶеӣәе®ҡзҡ„и®ӯз»ғиөӣиҠӮеҘҸгҖӮеҘ№и°ҲеҲ°еӣўйҳҹж–ҮеҢ–ж—¶зңјйҮҢжңүе…үвҖ”вҖ”йӮЈжҳҜеҜ№дҝЎд»»зҡ„жёҙжңӣгҖӮCS:GOйҮҢеҫҲеӨҡиғңиҙҹеҸ–еҶідәҺжІҹйҖҡиҠӮеҘҸе’ҢдҝЎжҒҜдј йҖ’зҡ„зІҫзЎ®еәҰпјҢй»„йқҷеӯҰдјҡдәҶз”ЁжңҖзҹӯзҡ„иҜқиҜӯдј йҖ’жңҖеӨҡзҡ„дҝЎжҒҜпјҢд№ҹеӯҰдјҡдәҶеңЁеӨұиҙҘеҗҺеҰӮдҪ•иҝ…йҖҹйҮҚзҪ®жғ…з»ӘпјҢдёәдёӢдёҖеұҖдҝқз•ҷдё“жіЁеҠӣгҖӮ

е“ҒзүҢеҗҲдҪңдёҺе•ҶдёҡжҖқз»ҙжӮ„然иҗҢиҠҪгҖӮйҡҸзқҖжҜ”иөӣжҲҗз»©иў«жӣҙеӨҡдәәзңӢеҲ°пјҢдёҖдәӣи®ҫеӨҮе“ҒзүҢе’Ңзӣҙж’ӯе№іеҸ°ејҖе§ӢжіЁж„ҸеҲ°еҘ№зҡ„йЈҺж јгҖӮй»„йқҷ并没жңүз«ӢеҲ»иҝҪйҖҗеҗҚеҲ©пјҢиҖҢжҳҜйҖүжӢ©дёҺйӮЈдәӣж„ҝж„Ҹй•ҝжңҹж”ҜжҢҒзҺ©е®¶жҲҗй•ҝзҡ„дјҷдјҙеҗҲдҪңгҖӮеҘ№жӣҙж„ҝж„ҸжҠҠиөһеҠ©зңӢжҲҗиө„жәҗпјҢз”ЁжқҘж”№е–„и®ӯз»ғзҺҜеўғе’ҢеӣһйҰҲзӨҫзҫӨпјҢжҜ”еҰӮдёҫеҠһе…Қиҙ№ж•ҷеӯҰи®Іеә§пјҢжҲ–иө„еҠ©жңүжҪңеҠӣдҪҶзјәд№Ҹиө„жәҗзҡ„ж–°дәәеҸӮеҠ иҒ”иөӣгҖӮ

еңЁиҝҷдёӘйҳ¶ж®өпјҢй»„йқҷеӯҰеҲ°зҡ„дёҖиҜҫжҳҜе№іиЎЎгҖӮеҘ№дҝқжҢҒеҜ№жҜ”иөӣзҡ„зғӯиҜҡпјҢеҗҢж—¶з»ҷиҮӘе·ұз•ҷеҮәз”ҹжҙ»зҡ„дҪҷең°пјҡжңӢеҸӢгҖҒйҳ…иҜ»гҖҒжҲ·еӨ–иө°еҠЁпјҢиҝҷдәӣ并йқһдёҺз«һжҠҖеҜ№з«ӢпјҢиҖҢжҳҜи®©еҘ№еңЁй«ҳеҺӢзҺҜеўғдёӯд»ҚиғҪдҝқжҢҒжё…йҶ’гҖӮеҜ№еӨ–з•ҢиҖҢиЁҖпјҢеҘ№еғҸдёӘеҸҜйқ зҡ„йҳҹеҸӢпјӣеңЁй•ңеӨҙеүҚпјҢеҘ№еҠӘеҠӣеұ•зҺ°зңҹе®һпјӣеңЁи®ӯз»ғе®ӨйҮҢпјҢеҘ№дёҚеҒңең°з”Ёж•°жҚ®йӘҢиҜҒиҮӘе·ұзҡ„жҜҸдёҖж¬Ўи°ғж•ҙгҖӮ

дәәз”ҹеғҸдёҖеұҖеұҖжҜ”иөӣпјҢиҫ“иөўд№ӢеӨ–пјҢиҝҮзЁӢжң¬иә«зҡ„зІҫиҮҙдёҺзңҹе®һпјҢжҲҗдәҶеҘ№ж„ҝж„Ҹй•ҝжңҹеқҡжҢҒзҡ„зҗҶз”ұгҖӮ

иҪ¬еңәпјҡиҲһеҸ°дёҺиҙЈд»»иёҸдёҠжӣҙеӨ§зҡ„иҲһеҸ°еҗҺпјҢй»„йқҷйқўеҜ№зҡ„жҢ‘жҲҳдёҚеҸӘжҳҜжҠҖжңҜпјҢиҝҳжңүи§ҶйҮҺиў«ж”ҫеӨ§д№ӢеҗҺзҡ„жҜҸдёҖз§Қи§ЈиҜ»гҖӮзІүдёқзҡ„жңҹеҫ…гҖҒеӘ’дҪ“зҡ„е…іжіЁгҖҒйҳҹеҶ…зҡ„и§’иүІеҲҶй…ҚйғҪејҖе§ӢеҪұе“ҚеҘ№зҡ„иҠӮеҘҸгҖӮеҘ№еӯҰдјҡдәҶз”ЁеҸЈзў‘е’ҢжҲҗз»©еҺ»еӣһеә”иҙЁз–‘пјҢдҪҶжӣҙйҮҚиҰҒзҡ„жҳҜеӯҰдјҡжҺҘзәіжү№иҜ„пјҢд»ҺеҷӘйҹідёӯжҸҗзӮјжңүз”Ёзҡ„дҝЎжҒҜгҖӮ

еҜ№еҘ№иҖҢиЁҖпјҢжҜҸдёҖж¬Ўе…¬ејҖеҸ‘еЈ°йғҪжҳҜдёҖж¬ЎиҮӘжҲ‘иЎЁиҫҫзҡ„з»ғд№ пјҡjboз«һеҚҡз”өз«һappжҖҺж ·ж—ўдёҚдёўеӨұеҺҹеҲҷпјҢеҸҲиғҪи®©жӣҙеӨҡдәәзҗҶи§ЈеҘ№зҡ„еҠӘеҠӣдёҺжҖқиҖғгҖӮ

жҲҳжңҜеұӮйқўзҡ„жҲҗзҶҹжқҘиҮӘдәҺдёҚж–ӯжұӮж–°зҡ„еӢҮж°”гҖӮй»„йқҷдёҚж»Ўи¶ідәҺйҮҚеӨҚе·ІжңүеҘ—и·ҜпјҢеҘ№е–ңж¬ўеңЁеёёи§„жү“жі•йҮҢеҠ е…Ҙе°ҸеҲӣж–°пјҡдёҖдёӘдёҚз»Ҹж„Ҹзҡ„е№Іжү°зғҹгҖҒдёҖеӨ„жҚўдҪҚзҡ„й»ҳеҘ‘пјҢйғҪеҸҜиғҪж”№еҸҳеҜ№еұҖиө°еҗ‘гҖӮеҘ№зҡ„йҳҹеҸӢ们ејҖе§Ӣз§°еҘ№дёәвҖңеұҖеҠҝйҳ…иҜ»иҖ…вҖқпјҢеӣ дёәеҘ№иғҪз”Ёжңүйҷҗзҡ„дҝЎжҒҜйў„жөӢеҜ№жүӢзҡ„дёӢдёҖжӯҘпјҢ并жҸҗеүҚжҠҠйҳҹдјҚи°ғж•ҙеҲ°жңҖдҪідҪҚзҪ®гҖӮ

иҝҷз§ҚиғҪеҠӣж—ўжәҗдәҺз»ҸйӘҢпјҢд№ҹжәҗдәҺеҘ№еҜ№ең°еӣҫз»ҶиҠӮзҡ„жһҒиҮҙз ”з©¶вҖ”вҖ”жҜҸдёҖжүҮй—ЁгҖҒжҜҸдёҖжқЎжҺ©дҪ“зҡ„з”ЁйҖ”йғҪиў«еҘ№еҸҚеӨҚжөӢз®—гҖӮ

дҪңдёәе…¬дј—дәәзү©пјҢй»„йқҷзҡ„еҪұе“ҚеҠӣи¶…и¶ҠдәҶжёёжҲҸжң¬иә«гҖӮеҘ№е°қиҜ•з”ЁиҮӘе·ұзҡ„е№іеҸ°жҺЁеҠЁжӣҙеҒҘеә·зҡ„з”өз«һж–ҮеҢ–пјҡжҸҗеҖЎеҗҲзҗҶи®ӯз»ғж—¶й—ҙгҖҒжҺЁе№ҝеҝғзҗҶиҫ…еҜјиө„жәҗгҖҒйј“еҠұжҖ§еҲ«еӨҡж ·жҖ§зҡ„еҸӮдёҺгҖӮеҘ№е№¶дёҚеҒҡз©әжіӣзҡ„е‘јеҗҒпјҢиҖҢжҳҜз”Ёе®һйҷ…иЎҢеҠЁжҗӯе»әжЎҘжўҒпјҡз»„з»ҮеҘіжҖ§зҺ©е®¶зҡ„и®ӯз»ғиҗҘгҖҒйӮҖиҜ·еҝғзҗҶе’ЁиҜўеёҲејҖи®ҫиөӣеүҚеҮҸеҺӢиҜҫзЁӢгҖҒе’ҢеҺӮе•ҶдёҖиө·дјҳеҢ–еӨ–и®ҫзҡ„дәәдҪ“е·ҘеӯҰи®ҫи®ЎгҖӮ

и®ёеӨҡдәәеӣ жӯӨ第дёҖж¬ЎзңӢи§Ғз”өз«һиғҢеҗҺеӨҚжқӮиҖҢзңҹе®һзҡ„иҒҢдёҡи·Ҝеҫ„пјҢиҖҢдёҚжҳҜеҚ•зәҜзҡ„вҖңжү“жёёжҲҸвҖқгҖӮ

еӣһеҲ°еҲқеҝғпјҢй»„йқҷеңЁеҗ„зұ»и®ҝи°ҲдёӯеҸҚеӨҚи®ІеҲ°вҖңжёёжҲҸз»ҷжҲ‘зҡ„пјҢдёҚеҸӘжҳҜиғңеҲ©вҖқгҖӮйӮЈжҳҜдёҖз§ҚеңЁй«ҳеәҰз«һдәүйҮҢд»Қ然дҝқжҢҒеҘҪеҘҮзҡ„иғҪеҠӣпјҢжҳҜеңЁеӨұиҙҘж—¶еҝ«йҖҹйҮҚе»әзҡ„йҹ§жҖ§пјҢжҳҜйҖҡиҝҮеӣўйҳҹзЈЁеҗҲеӯҰеҲ°зҡ„жІҹйҖҡиүәжңҜгҖӮеҜ№еҘ№жқҘиҜҙпјҢCS:GOдёҚеҶҚд»…д»…жҳҜдёҖж¬ҫжёёжҲҸпјҢиҖҢжҳҜдёҖз§ҚжҲҗй•ҝеңҹеЈӨпјҢдёҖйқўиғҪеӨҹз…§и§ҒиҮӘжҲ‘гҖҒй”»йҖ дәәйҷ…дёҺдё“дёҡзҙ е…»зҡ„й•ңеӯҗгҖӮ

з»“иҜӯпјҡй»„йқҷзҡ„и·ҜиҝҳеңЁз»§з»ӯгҖӮжҜҸж¬ЎиөӣеңәдёҠзҡ„жҢүй”®еЈ°йғҪжҳҜдёҖж®өж–°зҡ„еҸҷдәӢпјҢеҘ№з”ЁеҠЁдҪңд№ҰеҶҷз»ҸйӘҢпјҢз”ЁиҜӯиЁҖдј йҖ’жё©еәҰгҖӮж— и®әдҪ жҳҜжғіжҸҗеҚҮжҠҖжңҜзҡ„зҺ©е®¶пјҢиҝҳжҳҜеҜ№з”өз«һдё–з•ҢеҘҪеҘҮзҡ„ж—Ғи§ӮиҖ…пјҢеҘ№зҡ„ж•…дәӢйғҪеғҸдёҖзӣҸзҒҜпјҢж—ўз…§дә®з»ҶиҠӮд№ҹз…§дә®ж–№еҗ‘гҖӮиӢҘжҠҠдәәз”ҹжҜ”дҪңдёҖеңәй•ҝеұҖпјҢй»„йқҷйҖүжӢ©дәҶиҖҗеҝғе’ҢеҲӣж–°пјҢж…ўж…ўжҠҠжҜҸдёҖж¬ЎеӣһеҗҲпјҢйғҪжү“йҖ жҲҗеҖјеҫ—еӣһе‘ізҡ„з« иҠӮгҖӮ